イベントレポート

会えなくても、共創できる——ウィズコロナ時代のハッカソン

新型コロナウイルスは多くのイベントに影響を与えています。複数人で集まり、ものや企画を開発するハッカソンもそのひとつ。物理的に集まることができない状況のなか、オンライン&フルリモートに形式を変えて実施されたハッカソンを取材しました。

Zoomの画面上で、ひたすら回転を続ける人々。

こちらでは、各々が背筋運動にいそしんでいます。

異様にも見える光景ですが、決して劇やフィクションではありません。

これらはすべて、2020年5月5日にオンラインで行われた「第5回 未来の山口の運動会」で取り組まれた競技の一場面。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、運営スタッフや参加者のすべてがフルリモートでの参加となったイベントです。初めての試みにもかかわらず大盛況となった背景には、変化する状況への柔軟で粘り強い対応と、主催者/参加者を隔てず共に作り上げようとする前向きな姿勢がありました。

「YCAMスポーツハッカソン」と「未来の運動会」

山口情報芸術センター[YCAM]は、山口県山口市にあるアートセンターです。YCAMはメディアテクノロジーの改変可能性に着目し、それらを用いた新しいスポーツの作り方/楽しみ方を実践するプロジェクトを2015年に立ち上げました。数日間にわたって競技を開発する「YCAMスポーツハッカソン」と、そこで生まれた種目を楽しむ「未来の山口の運動会」には、毎年、地元山口をはじめ全国各地から多くの参加者が集まってきます。

![4方向同時に引ける十字綱引きを使いながら、綱の横と後方にある圧力センサーを踏んでカウント数を競う「ひけひけ☆ふみふみ」(2018年、撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])](/topics/event_report/dmln5300000k41za-img/dmln5300000k423g.jpg) 4方向同時に引ける十字綱引きを使いながら、綱の横と後方にある圧力センサーを踏んでカウント数を競う「ひけひけ☆ふみふみ」(2018年、撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])

4方向同時に引ける十字綱引きを使いながら、綱の横と後方にある圧力センサーを踏んでカウント数を競う「ひけひけ☆ふみふみ」(2018年、撮影:塩見浩介、写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])

タイトルに「未来の」と付くだけあり、開発される競技は多種多様。モーションキャプチャーシステムやヘッドマウントディスプレイ、レーザープロジェクターといった最新技術を積極的に取り入れ、個性豊かな種目が生まれてきました。

告知ページのスクリーンショット。2020年4月18日に開催形態とプログラムの変更を発表した。

告知ページのスクリーンショット。2020年4月18日に開催形態とプログラムの変更を発表した。

2020年も5回目となるイベントが計画されていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、運営スタッフと参加者の全員が別の場所から参加する、フルリモート形式での開催を決定。物理的な空間に代わって設置されたオンラインの競技場に集まり、仮想のアバターと現実の身体を動かしながら、目まぐるしく変わる画面と共にプログラムが進行していきました。

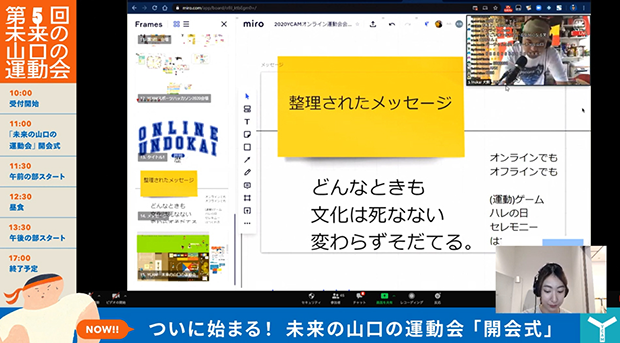

オンラインホワイトボードツール「miro」に作られたバーチャル競技場での開会式。付箋を各自のアバターとして操作し、チームごとに入場しているところ。

オンラインホワイトボードツール「miro」に作られたバーチャル競技場での開会式。付箋を各自のアバターとして操作し、チームごとに入場しているところ。

リアルな参加者の姿はZoomで表示。チームや役割ごとに異なるバーチャル背景が目にも楽しい。

リアルな参加者の姿はZoomで表示。チームや役割ごとに異なるバーチャル背景が目にも楽しい。

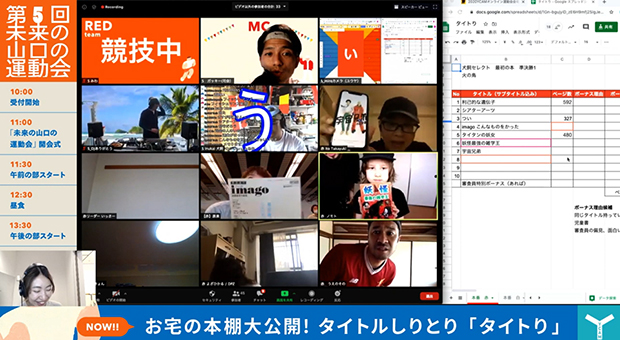

直接触れ合うことができない制約のなか、家にある本のタイトルでしりとりをする「タイトり」や、お題のキャラクターをスクリーンショットで再現する「あつまれ!どうぶつのコラ」など、場所の自由度やビデオ会議ツールの機能を生かした競技が編み出され、会場は笑いに包まれながら大いに盛り上がっていました。

文系が活躍できる競技として考案された「タイトり」。

文系が活躍できる競技として考案された「タイトり」。

「あつまれ!どうぶつのコラ」で生み出された動物(?)たち。

「あつまれ!どうぶつのコラ」で生み出された動物(?)たち。

このほかにも、筋トレの回数をリアルタイムで集計するためのWebプログラムや、雰囲気を盛り上げるMC&DJパフォーマンス、YouTube LiveやTwitterを用いた視聴者とのコミュニケーションなど、多くのツールや工夫の積み重ねで構成された今回のイベント。

YCAM全体でも初めてという完全オンラインでの開催に至るまでには、いったいどのような経緯があったのでしょうか。また、今後も直接人を集めづらい環境が続く中で、ハッカソンや共創はいかに可能なのでしょうか。イベントの運営に関わった方々にインタビューしました。

共創を止めたくない——中止・延期にしなかった理由

インタビューに答えてくれたのは、初回からYCAMと共にイベントを運営している運動会協会の西翼さん、YCAMエデュケーターの山岡大地さん、同広報の蛭間友里恵さん、の3人。運動会終了後、オンラインで行いました。

——初めてのオンライン運動会、とても盛り上がりましたね。フルリモートでの開催に至った経緯を教えていただけますか。

-

西

-

「イベントのチラシが刷り上がった2月下旬ごろ、新型コロナウイルスへの対応を考え始めました。YCAMのイベントには行政も関わっているので、早めにアクションを起こさないと、選択肢が無くなっていって、場合によっては取りやめになることも考慮される状況でした。中止するのは一番シンプルな選択肢ですが、延期するのか、形態を変えて開催するのか。企画メンバーで取りうる可能性を何パターンか検討していました」

運動会協会の西さん

運動会協会の西さん

-

蛭間

-

「私はYCAMの広報としていろいろな企画者と話す機会があるのですが、イベントの延期が常にネガティブなものではないと判断する方もいらっしゃいます。なぜかというと、今の状況とは無関係に作られた作品でも、この状況下で公開すると、どうしてもコロナの文脈に関連付けられた捉えられ方になってしまうから。延期という判断が、もともとの作品が持っているコンセプトを守るケースもあるんです。

そのなかで、スポーツハッカソンと未来の運動会が開催形態を変更して行うことになったのは、もともと『スポーツはつくれる』というコンセプトを持っていたからだと思います」

-

西

-

「僕個人としては、できるかどうかより、作りたいという気持ちがまずありました。直接は集まれないけれど、『コロナがあるから』で終わらせるのではなく、こんな状況下であっても共創を止めたくなかった」

開会式で紹介された、イベントが持つメッセージ。

開会式で紹介された、イベントが持つメッセージ。

-

山岡

-

「完全オンラインでの開催以外にも、3密を避けた競技だけに限定するとか、参加者の作った競技に取り組むスタッフの様子を配信する、といった案も検討していました。初期はあらゆる可能性を考えていたので、本当に大変でしたね。競技のルールを各自が投稿し、それぞれが好きなタイミングと場所でプレーするという分散開催のような案は、その後のキャンペーンにもつながっています」

初めての挑戦を支えた、オンラインコミュニティ

——オンラインの運動会は前例がないものですよね。どのように準備を進めたのでしょうか。

-

山岡

-

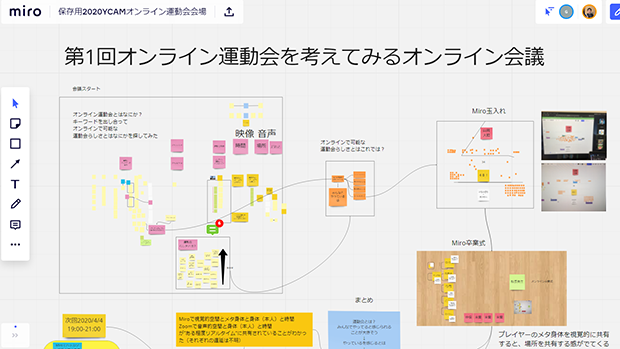

「運動会協会の犬飼博士さんや西さんと一緒に、物理的な運動会の要素分解から始めました。『ハレの日らしさ』『競技の成り立ち』などを整理し、それぞれオンラインに置き換えられるかどうか、どういう機能があれば成立するのかをイベント直前まで繰り返し検討しました」

miro上に残された議論の足跡。このホワイトボードはイベント当日まで共通で利用され、関係者は誰でも過去の議論内容を見ることができる。

miro上に残された議論の足跡。このホワイトボードはイベント当日まで共通で利用され、関係者は誰でも過去の議論内容を見ることができる。

-

西

-

「準備する、というよりもひたすら試していましたね。Facebookで運動会研究員のコミュニティ(スポーツ作りに関心を持つ教育者や研究者200人ほどからなる、運動会協会が運営するグループ)に『オンライン運動会をやってみよう』と呼びかけたんです。イベントの設計やディレクションに興味がある人が多く、中には『これから自分でもオンライン運動会を主催するんだ!』という高いモチベーションで参加してくれる人もいました」

![4月に運動会研究員コミュニティ内で実施した「オンライン運動会の為のオンライン会議 5時間運動会ハッカソンやってみようの巻」の様子(写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])](/topics/event_report/dmln5300000k41za-img/dmln5300000k426k.jpg) 4月に運動会研究員コミュニティ内で実施した「オンライン運動会の為のオンライン会議 5時間運動会ハッカソンやってみようの巻」の様子(写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])

4月に運動会研究員コミュニティ内で実施した「オンライン運動会の為のオンライン会議 5時間運動会ハッカソンやってみようの巻」の様子(写真提供:山口情報芸術センター[YCAM])

-

西

-

「コミュニティのメンバーを集い、アイデアを出して整理して、試すべきことは試す。『画面に向かっているだけでは体が動かない』『立って会議するだけでも肉体的な満足感が高い』など、いろいろな気付きがありました。本番環境に近づけるために多くの人が集まれる日に呼び掛けたりして、ほとんど毎週ハッカソンをやっているような状況でしたね(笑)。YCAMの方たちも合流し、次第にどんなツールを使うか決まっていきました」

YCAMエデュケーターの山岡さん

YCAMエデュケーターの山岡さん

-

山岡

-

「これまでも、地元の高校生や体育の先生が当日の運営に加わってくれることはあったのですが、今年は準備段階から協力を申し出てくれました。彼らにはオンラインでの打ち合わせや実験から参加してもらいました。地域の方が自ら、イベントにより深く関わりたいと仰ってくださるのは大変ありがたいです」

参加者はお客さんではなく、共に作るメンバー

——イベントの参加者にも戸惑いはあったと思います。どのようにサポートしたのでしょうか。

-

山岡

-

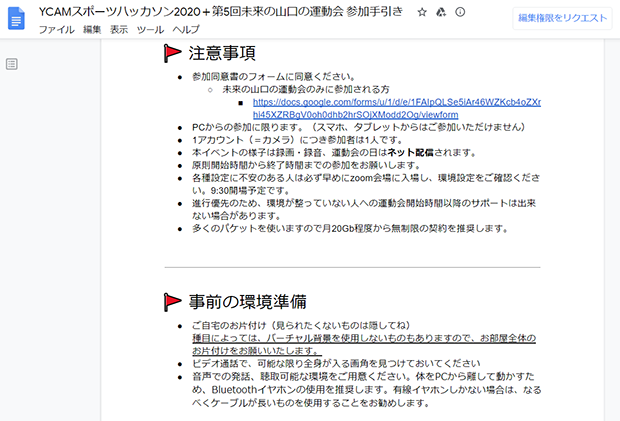

「参加者には事前に参加手引きのドキュメントを送り、注意事項の確認や環境整備をお願いしていました。これまでなら当日の持ち物と、会場の地図をメールでお送りして終わりなんですが、オンラインだとそもそもZoomやmiroの会場にたどり着くまでの道案内を非常に丁寧に行う必要があります」

Google Docsに記載された参加手引き。参加者の部屋が写ることや通信パケットの目安など、見落としがちな情報も丁寧に書かれている。

Google Docsに記載された参加手引き。参加者の部屋が写ることや通信パケットの目安など、見落としがちな情報も丁寧に書かれている。

-

西

-

「ひとつの工夫として、開場時間をオフラインのイベントよりもかなり早くしました。技術的な不安がある人は早めに来て、直接サポートを受けてもらうことにしたんです。イベント進行を優先したいので、これ以外の時間は対応できません、と言い切っていました」

-

山岡

-

「参加手引きの段階では、最低限miroやZoomのインストールだけ事前にしてもらうようお願いしていました。事前準備で分からないことがあればFacebook Messengerグループでスタッフに聞ける環境があり、当日の準備中もスタッフと参加者がコミュニケーションできる時間を手厚く設けていました」

-

蛭間

-

「初めからサービスのような完璧なマニュアルを渡すのではなく、お互い初めての試みの中で、スタッフと参加者がコミュニケーションをとりながら進めて良い方法を一緒に作っていくのは、YCAMや未来の運動会らしい方法だと感じました」

YCAM広報の蛭間さん

YCAM広報の蛭間さん

-

西

-

「参加者には出来上がったものを楽しむお客さんではなく、一緒に作り、楽しむメンバーとして主体性を持ってもらいたかったんです」

-

山岡

-

「運営側もだいぶ手探りだったので、それを変に隠すことなく、一緒に作っていきましょうというスタンスを伝えられたのは良かったですね」

-

西

-

「初めてのオンライン開催ということもあってか、ツールのトラブルや遅延が起きても自然なこととして捉えてもらえたし、いろいろな出来事がスタッフも含めて笑いにつながっていました。不完全さがポジティブに働いていたと思います」

——ファシリテーションにおいて、オンラインだからこそ気を使うべきことはありますか?

-

西

-

「オンラインに限った話ではありませんが、できるだけ参加者にイニシアチブを渡していくこと。ある程度の条件付けと道筋、ゴールを決めたら勢いをつけて参加者に委ねます。運動会では途中参加者のフォローも各チームに任せていました」

スポーツハッカソンでのアイデア出し。ものすごい勢いで付箋が増えていく、オンラインならではの光景だ。

スポーツハッカソンでのアイデア出し。ものすごい勢いで付箋が増えていく、オンラインならではの光景だ。

グループワークにはZoomのブレイクアウトセッション機能を活用。

グループワークにはZoomのブレイクアウトセッション機能を活用。

-

西

-

「あとは、とにかく『失敗してください』と言い続けました。議論しているだけだと気付けないことが多いので、細かな部分は『今すぐやって感想を聞かせてほしい』と伝えていました。ファシリテーター側が失敗している姿を見せると、こちらが絶対的ではないことも理解してもらえます(笑)」

-

山岡

-

「オンラインでもオフラインでも、安心して失敗できる環境を作ることが大事ですよね。今回は複数のツールを使って、コミュニケーションやフォローの選択肢を多く持つようにしていました。

ビデオ会議ツールだけだと1人しか同時に話せないので、個別の相談をしづらいことがあります。Zoomでのブレイクアウトセッションをチームごとの小部屋として用意したり、miroを脇道用のチャットルームとして使ったり。Facebook Messengerグループには参加者の機材不具合に対応するスタッフが常時待機しており、救護室さながらでした(笑)」

作るイベントはこれからも続く

——オンライン運動会やハッカソンのようなイベントは今後、どのように展開していくのでしょうか?

-

山岡

-

「オンライン運動会種目の作り方と伝え方の参考資料を公開しているので、ぜひ種目づくりに皆さんも挑戦してみてほしいです。また、イベントで開発された競技のルールや、競技で使うアプリケーション、配信を行う際の技術資料なども順次公開していく予定です。」

「みんなで目指そう!オンライン運動会」の資料は、Google スライドで公開されている。

「みんなで目指そう!オンライン運動会」の資料は、Google スライドで公開されている。

-

山岡

-

「YCAMの運動会では運営用にPCを十数台使っていましたが、機材規模の大小よりも、運動会を主催するコミュニティによって生まれる競技や、実施方法の多様性に興味があります。

たとえば、看護師の方が種目を作ったら、体が癒される競技が生まれるかもしれませんよね。PCを持っていない人が多いコミュニティでは、遠隔で繋がるための方法も電話や回覧板、手紙などを使って運動会ができるかもしれません。それぞれのコミュニティが、自分たちならではの方法で作ることにチャレンジできるといいなと思っていますし、今回の取り組みが少しでも参考になると嬉しいです」

-

蛭間

-

「山口でも家電量販店でWebカメラが売り切れたそうです。コロナが変化させた日常や新しい環境を前提にした企画が未来の運動会のみに限らず、世の中的にも生み出されやすくなったかもしれません」

-

西

-

「コロナ状況下でのイベントとして、ひとつの良いサンプルを示せたと思っています。運動会に限らず、参加者と一緒に作る形式のイベントは、オンラインでも積極的に開催できるという実感を持てました。完成済みのコンテンツは周りの状況に影響を受けますが、その場で作るイベントは臨機応変に中身を変えられます。なんというか、我ながらしぶとい形態だとも感じました(笑)」

「共創を止めたくない」——そんな思いから始まった、前代未聞のオンライン運動会。準備の試行錯誤を支えたのは作る人たちのコミュニティであり、当日はスタッフも参加者も分け隔てなく開発と実践を楽しみました。運動会に参加した人、そしてこの記事を読んだ人の中から、次なる「つくる」活動が生まれていくことを願ってやみません。

ことし5月に開催した「YCAMスポーツハッカソン2020」と「第5回 未来の山口の運動会」の記録映像を公開しました。 pic.twitter.com/6d8rWprIXN

— 山口情報芸術センター[YCAM] (@ycam_jp) September 14, 2020

YCAM公式ツイッター(@ycam_jp)で公開された「YCAMスポーツハッカソン2020」と「第5回 未来の山口の運動会」の記録映像