高電圧や磁性体を奏でる楽器屋「キンミライガッキ」が赤羽のマンションに根を下ろした理由

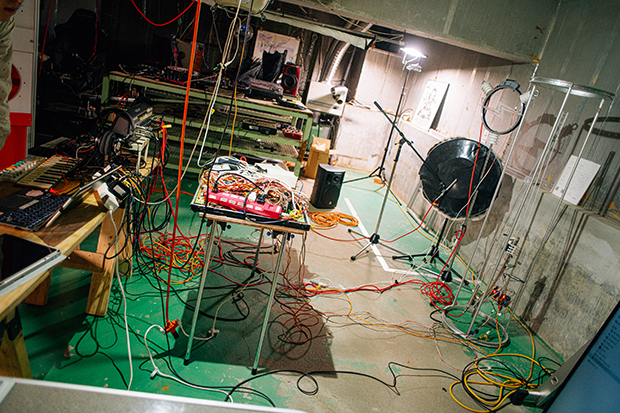

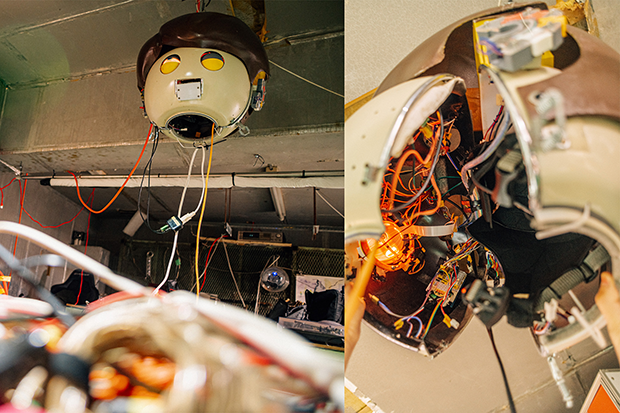

都内某所、古いマンションの地下。塗装の剥がれた床とコンクリート壁が囲む空間で、ラップトップから延びるケーブルの先に妖しげな装置が接続されている。ドラムやギターのようでもあり、産業装置のようでもあるそれらを眺めるうち、天井につるされた「顔」の目と口が動き、我々に語りかけ始めた。

自分たちは「キンミライガッキ」と呼ばれる企業の現代支部であること、ここではない時空で作られた楽器でパフォーマンスをしていること。無機質だが愛嬌のある声に耳を傾けていると、聞きなじみのある童謡を独特なリズムで歌い始め、周囲の「ガッキ」たちもひとりでに音楽を奏で始めた。

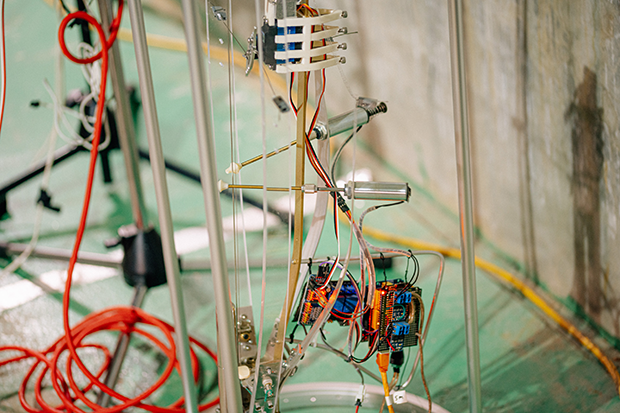

細長い鉄片が伸び縮みしながら、「矢尻」のようなオブジェクトで弦をはじく。稲妻をかたどった電極は青白い光と共に「ビッ! ビッ!」とリズミカルな音を刻み、バスドラムのような黒い膜は重低音を響かせる。異質なバンドセットによるパフォーマンスにしばし心を奪われた。

この演奏をオペレーションしたのは、自らを「キンミライガッキ現代支部 代表代行/ディレクター」と名乗るGakki氏だ。天井からつるされた「顔」を含む全てのハードウェア製作を担当したクリエイターであり、作曲/演奏を手掛けるパフォーマーでもある。楽器の制作販売や配信、遠征先でのライブパフォーマンスなど各方面で活躍する中、この場所を創作活動の拠点と定めたのは2023年初頭のことだった。

サーキットベンディングや映像など、幅広いメディアと連動する自作楽器はMakerとも縁深いジャンルだ。高いオリジナリティを発揮できる一方、音が出るという特性上、活動できる場所には物理的な制約も伴う。Gakki氏がキンミライガッキ現代支部として、そして音楽に関わるクリエイターとして活動を続けるために歩んだ道のりと、創作空間のあり方について掘り下げていく。(クレジットのない写真の撮影:宮本 七生)

自然現象を再現する音作り

赤羽岩淵駅から徒歩15分、荒川沿いの静かな住宅街にたたずむレトロなマンション。その108号室が「赤羽異地番街 Id108」の入り口だ。

赤羽岩淵駅から徒歩15分、荒川沿いの静かな住宅街にたたずむレトロなマンション。その108号室が「赤羽異地番街 Id108」の入り口だ。

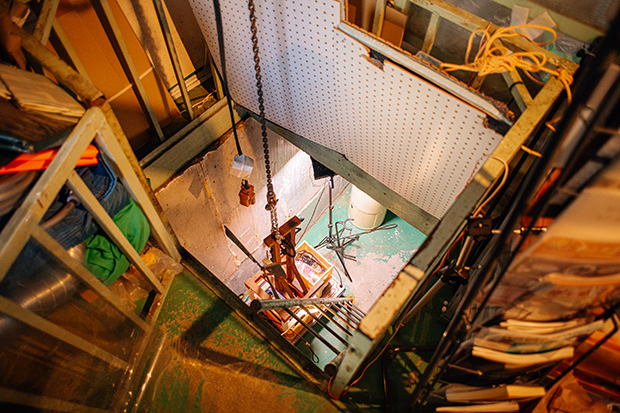

ドアを開け、ハシゴを伝って地下空間に降りていく。

ドアを開け、ハシゴを伝って地下空間に降りていく。

改めて、取材陣がやってきたのは東京都北区赤羽。昭和2年創業の電熱線工場の隣にたたずむマンションの一室と、その地下を合わせた「Id108(イドイチマルハチ)」と呼ばれるスペースだ。Gakki氏はこの場所をアトリエや展示空間として管理しながら、自身の創作活動に取り組んでいる。

Gakki氏がキンミライガッキ現代支部として創作を始めたのはおよそ10年前。自然現象を別の手段で代替することへの興味が高じ、そのアウトプットとして音楽を選んだという。「音楽も好きですが、それよりも『音が鳴る』という現象自体に興味がありました」という言葉通り、Gakki氏の手掛ける作品には、科学やものづくりへの関心から生まれるモチーフや動作原理が見て取れる。

ブラックホールをモチーフにした打楽器「Observer」(左奥)と、自動演奏する弦楽器「AUTO=H°USHI(オートプシー)」(右手前)。

ブラックホールをモチーフにした打楽器「Observer」(左奥)と、自動演奏する弦楽器「AUTO=H°USHI(オートプシー)」(右手前)。

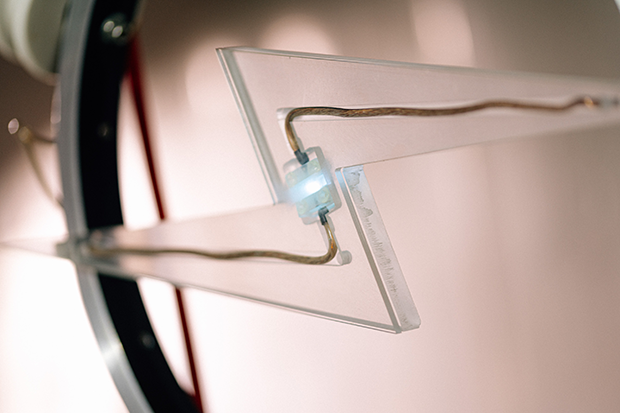

拍手のようにスパークを奏でる「Blitz Valve」。

拍手のようにスパークを奏でる「Blitz Valve」。

先のパフォーマンスで使用された「Observer」の黒い薄膜は、伸縮する磁性体によって構成されている。通常の打楽器は空気を震わせて動かすための空洞(共鳴胴)が必要だが、磁性体の振動をピックアップ装置で拾うことで省スペースを実現。大音量や重低音を求めると大型化してしまう打楽器の新しい形を模索した。

「Blitz Valve」が放つスパークは、10万ボルトの高電圧によって空気が絶縁破壊を起こして生じるものだ。小気味よい放電音は手拍子を想起させ、青白い光は視覚的なインパクトも抜群。三箇所に付いた白い碍子(がいし)は感電防止や取り付け治具としての役割を果たしながら、過去と未来がミックスされたような印象を与えてくれる。

食品サンプルの寿司が置かれた「十五電極角皿」。

食品サンプルの寿司が置かれた「十五電極角皿」。

Gakki氏が手掛けるプロダクトは、既存の楽器に似た形状にとどまらない。人が触れたり食べ物を置いたりすることで音を奏でる「電‐磁器」は、磁器に描かれた金絵付けを電子回路化するプロジェクトだ。人の手がコンデンサーとしての役割を果たすこと、磁器として焼成された金の回路が高い耐久性を有することなど、科学的な特性がユニークな表現に結実した。

今も昔も、Gakki氏の発想の根源にあるのは「あんな音が作れそう」「あの音を別の科学現象で再現しよう」といったピュアな関心だ。

楽器の自由さを広げる「パラレルワールド」

物理現象への興味から生まれた楽器たちは独創的な形状を持ち、その演奏方法も体験者に委ねられている。従来の概念にとらわれない発想が具体化された楽器の1つが、2枚の板と2本の弦で構成される「HUSHI」シリーズだ。ギターのように抱えるだけでなく、先端を地面に当ててみたり、体重をかけて押さえつけたりなど、自由な奏法が楽しめる。

2枚の板をたわませて弦の張力を変え、音の高さを調整。弦をはじき、板を細かく開閉すれば音が心地よく揺れる。

2枚の板をたわませて弦の張力を変え、音の高さを調整。弦をはじき、板を細かく開閉すれば音が心地よく揺れる。

横にしたり両手で挟んだり、持ち方はさまざま。

横にしたり両手で挟んだり、持ち方はさまざま。

明確な音階が存在せず、弾き始めの音を基準に演奏できるHUSHIは、ピアノなどの楽器に比べて幾分感覚的だ。「その日の気候や体調によって、心地よく感じる音が違うかもしれません。みんなでセッションしながらチューニングするのも面白い」と語るGakki氏は、クラシカルな楽器や音楽理論とは別軸で、演奏や音色を自由に楽しむことにフォーカスしている。

「いかに優れた楽器でも、演奏されなければ100%の価値は発揮できません。展示でも枠に入れて飾るのではなく、できるだけ実際に触れてもらうことを意識してきました。音楽に苦手意識を持つ人でも、まだ正解のない新しい楽器だからこそフラットに接してもらえるし、その反応から気付かされることも多かったです」(Gakki氏)。

3Dプリントで制作したバージョンは、ワークショップなどで活用。「全ての楽器は体験されるべき」という信条が現代の生産技術と結び付いた。

3Dプリントで制作したバージョンは、ワークショップなどで活用。「全ての楽器は体験されるべき」という信条が現代の生産技術と結び付いた。

ココナツが胴体になったもの、弓での狩猟を想起させるようなものなど、HUSHIにはさまざまなバリエーションがある。

ココナツが胴体になったもの、弓での狩猟を想起させるようなものなど、HUSHIにはさまざまなバリエーションがある。

楽器の自由な楽しみ方をさらに広げるのが、キンミライガッキが掲げる「パラレルワールド」の考え方だ。現代では目新しいが、別の時間軸や世界線では当たり前の楽器に思いをはせる。もしかしたら、狩猟に使っていた弓が楽器になり、南国ではココナツが音を響かせていたかもしれない——そんなストーリーを起点にすれば、演奏方法のみならず、楽器の形も現代にとらわれず拡張していくのだ。

「プロダクトを起点に新しい物語や文化を広げ、別の歴史を作っている感覚です。楽器を1つだけ作っても、それは作品であって歴史にはならない。実際に楽器が演奏されて、さらにまねして発展させる人たちが現れることで、初めて単なる妄想を超えた意味を帯びてくるんです」(Gakki氏)。

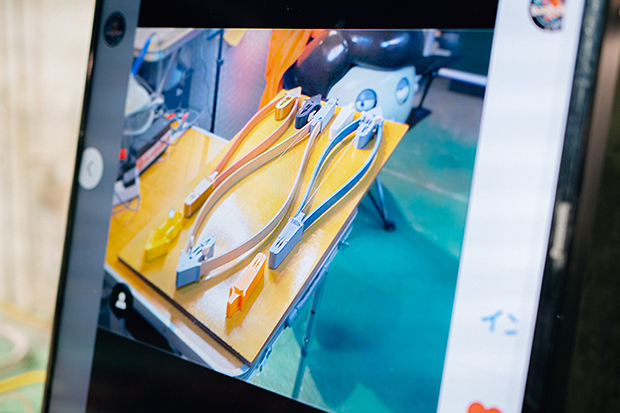

記事冒頭で紹介した自動演奏パフォーマンスの制御画面。MIDI信号とTouch Designerで照明や音響を統合制御している。

記事冒頭で紹介した自動演奏パフォーマンスの制御画面。MIDI信号とTouch Designerで照明や音響を統合制御している。

自動演奏にもオープンな開発環境を使用し、他のクリエイターとのコラボレーションに間口を広げているGakki氏。当たり前の発想を逸脱した形や音色、開発環境のオープンさが耳目を集め、熟練のミュージシャンが新たな表現を求めてキンミライガッキの製品を購入したり、ホラーゲーム製作者が「未知の怪物の鳴き声」として音作りを依頼したりと、その音の響く世界が広がり続けている。

ホラーゲーム「VEIL」の音楽をキンミライガッキで担当させて頂いております!

— キンミライガッキ 現代支部 / FANCY FUTURE Instruments ltd. (@KinmiraiGakki) September 27, 2024

我々の弦ガッキ製品 #HUSHI (画像の楽器)が、"怪物"の恐怖表現に活用されています https://t.co/kpM9dTs1eT pic.twitter.com/Y5nM3NYfUq

HUSHIの音色はホラーゲームにも採用された。楽器というメディアの持つ可能性を感じられる。

町工場が遺した空間をクリエイターと活用

ここからは地下を出て、1階の工房スペースで話を伺っていく。Id108がある場所は、昭和2年創業の電熱線工場に隣接したマンションだ。作業場や倉庫として利用されていた1階の数室が空き部屋となり、アトリエ付き賃貸として貸し出されたのが2022年末のこと。偶然にも、Gakki氏の拠点移動とタイミングが重なっていたという。

「それまで都内のデザインスタジオを間借りしていたのですが、活動の拡大に合わせて次の拠点を探し始めた時期でした。常に音を出せる場所として工場跡地を探したのですが、たいていは個人クリエイターにとっては広過ぎ、賃料も高額です。この場所はサイズも地下の環境もちょうど良く、他の数組のクリエイターと共同で借りることになりました」(Gakki氏)。

アトリエ付き賃貸を求めるクリエイターは多い。PM工房社がWebで発信する「アトリエ賃貸推進プロジェクト」が出会いのきっかけとなった。

アトリエ付き賃貸を求めるクリエイターは多い。PM工房社がWebで発信する「アトリエ賃貸推進プロジェクト」が出会いのきっかけとなった。

隣に工場があるため多少の作業音は許容され、さらに防音性の高い地下室の存在は願ってもない幸運だった。年季の入った鉄製の棚はそのまま作業棚や展示台、さらにはDJブースとしても活用。ゼロからのリノベーションではなく、既存の価値を昇華する出会いが、この場所に新たな息を吹き込んだ。

工場で働く人々とのコミュニケーションも創作を後押しするという。

工場で働く人々とのコミュニケーションも創作を後押しするという。

自宅ではボリュームを絞り、間借り時には他の利用者がいない隙を見計らって音を響かせていたというGakki氏。「机の広さが作る物のサイズを左右するように、音を出せる環境が楽器の可能性を押し広げてくれる」と語るその言葉には、創作楽器と向き合い続けた10年以上の歳月が刻まれていた。

個人以上、工場未満の何かが混ざる場所

マンションと工場の間にある屋外スペース。

マンションと工場の間にある屋外スペース。

空間を数名のクリエイターでシェアすることで、新たな出会いも生まれてきた。飲み屋街で知られる赤羽一番街の名をオマージュしたイベント「芸術と文化の祭典 赤羽異地番街2024」には総勢23組の作家/出演者が集結。アートや建築、コンテンポラリーダンスなど幅広い領域の作品が集まり、同じマンション内のギャラリーや広場、Id108などを合わせた計6会場で展示やパフォーマンスが披露された。

赤羽異地番街2024より、ダンスカンパニーReconuによるパフォーマンス。奥には芝浦工業大学の大学院生 有田俊介さんが手掛けた、音の主張を抑えるDJブースが見える(筆者撮影)。

赤羽異地番街2024より、ダンスカンパニーReconuによるパフォーマンス。奥には芝浦工業大学の大学院生 有田俊介さんが手掛けた、音の主張を抑えるDJブースが見える(筆者撮影)。

Id108の地下ではDJによるパフォーマンスやトークセッション、1階では人の動きをセンシングして動く楽器の展示などが行われた(筆者撮影)。

Id108の地下ではDJによるパフォーマンスやトークセッション、1階では人の動きをセンシングして動く楽器の展示などが行われた(筆者撮影)。

こうした、分野を横断した交流は、Gakki氏にも刺激を与えたという。町工場よりは小さいが、個人の規模を超えた創作だからこそ、複数人で場所と時間がシェアされ、予期せぬコラボレーションも生まれていく。科学的な現象への興味から始まった楽器作りが、さらなる異分野と結合して、新たなパフォーマンスや作品へと展開するのが楽しみだ。

産業の形が変わる中で、空間の使われ方も変化していく。楽器という特色あるハードウェアの作り手がたどり着いたのは、過去から遺された、未来を拓くのにうってつけの環境だった。マスプロダクションとパーソナルファブリケーション、ものづくりの歴史を行き来するような創作活動が、時空間を横断するキンミライガッキの世界観と共鳴するのは、決して偶然ではないはずだ。

キンミライガッキC.E.O.に扮(ふん)することのできる「ジガオ」。

キンミライガッキC.E.O.に扮(ふん)することのできる「ジガオ」。

——最後に。地下室の天井につるされていた「顔」は、キンミライガッキの代表、時間渡航者とされるC.E.O.のマスク「ジガオ(TIME PERSONA)」と呼ばれている。装着者は内側のモニターから外部をのぞくことができ、声に合わせてマスクの口も開閉する。聞けば、時間渡航者にとっては仮面そのものが自分の顔になるらしい。時にはそんな仮面をかぶり、匿名性に身を委ね、自由な音楽や創作を楽しむのも悪くないだろう。